Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète située en dehors de notre système solaire, en orbite autour d’une étoile autre que notre Soleil. La première du genre a été découverte le 6 octobre 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz (récompensée par un Prix Nobel de physique en 2019) autour d’une étoile de type solaire qui se trouve à environ 40 années-lumière : le Jupiter chaud nommé 51 Pegasi b. La technique utilisée est alors celle des vitesses radiales avec le spectromètre ÉLODIE installé au foyer du télescope de type Cassegrain de 1,93 m de l’observatoire de Haute-Provence.

S’il est très difficile d’observer des exoplanètes directement puisqu’elles n’émettent pas beaucoup de lumière elles-mêmes et sont complètement noyées dans la lumière de leur étoile, des méthodes de détection astucieuses permettent d’indirectement détecter leurs présences. Ils en existe cinq principales:

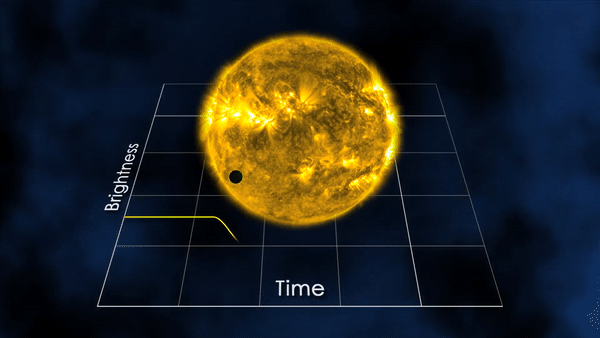

- Méthode du transit: Rechercher des changement de luminosité dû à une planète qui passe entre nous et l’étoile (75% des découvertes)

- Vitesses radiales: Chercher des oscillations des étoiles qui se détecte dans son spectre à cause de l’effet gravitationnel de leurs planètes (19% des découvertes)

- Microlentilles gravitationnelles: Observer de brefs pics de la lumière de sources lointaines causées par la gravité des étoiles et de leurs planètes (4% des découvertes)

- Imagerie directe: Prendre des photos de planètes directement (1.5% des découvertes)

- Astrométrie: Repérer les infimes mouvements des étoiles causés par leurs planètes sur le fond d’étoiles (moins de 0.5% des découvertes).

Au 17 juillet 2025, il y a 5’933 exoplanètes confirmées d’après le catalogue tenu par la Caltech (NASA).

Précision sur la méthode du transit : Lorsqu’une planète passe directement entre une étoile et la ligne de visée d’un observateur, elle bloque une petite partie de la lumière de l’étoile, réduisant ainsi sa luminosité apparente. Des instruments sensibles peuvent détecter cette baisse périodique de luminosité. La période et la profondeur des transits permettent de calculer l’orbite et la taille des compagnons planétaires. Les petites planètes produiront un effet plus faible, et vice-versa. Une planète de type terrestre sur une orbite semblable à celle de la Terre, par exemple, produirait une infime baisse de luminosité stellaire qui ne durerait que quelques heures.

Et concrètement à Vicques ?

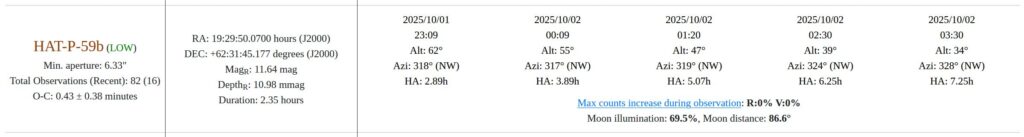

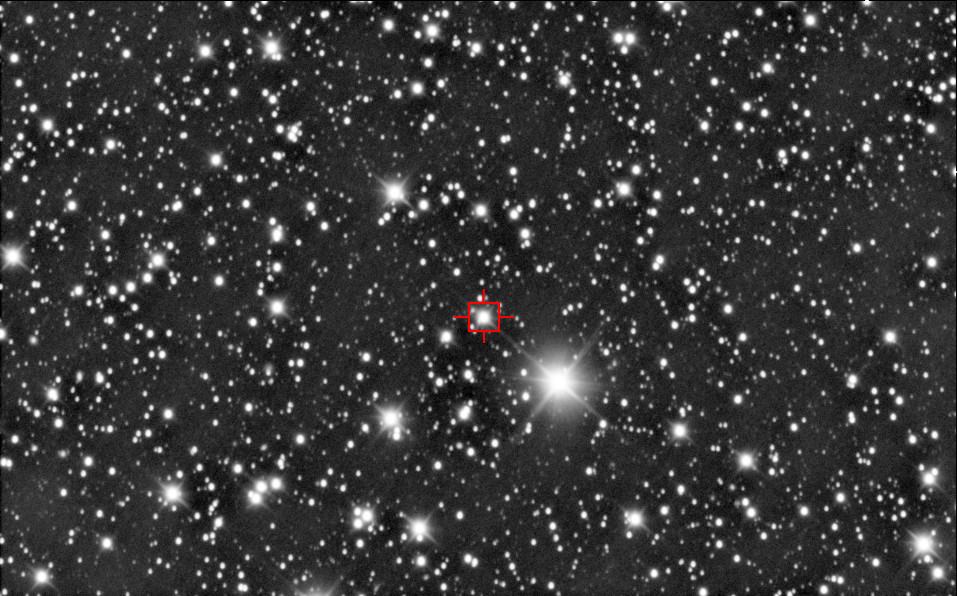

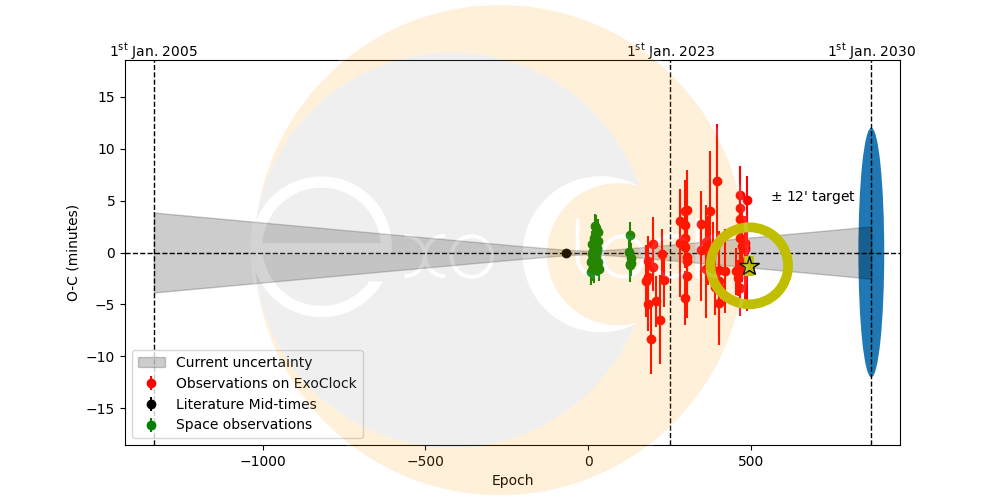

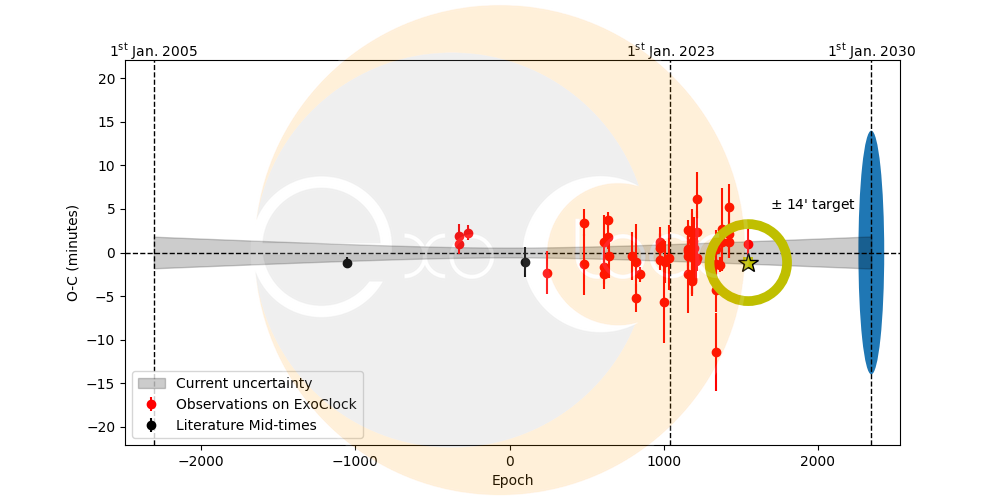

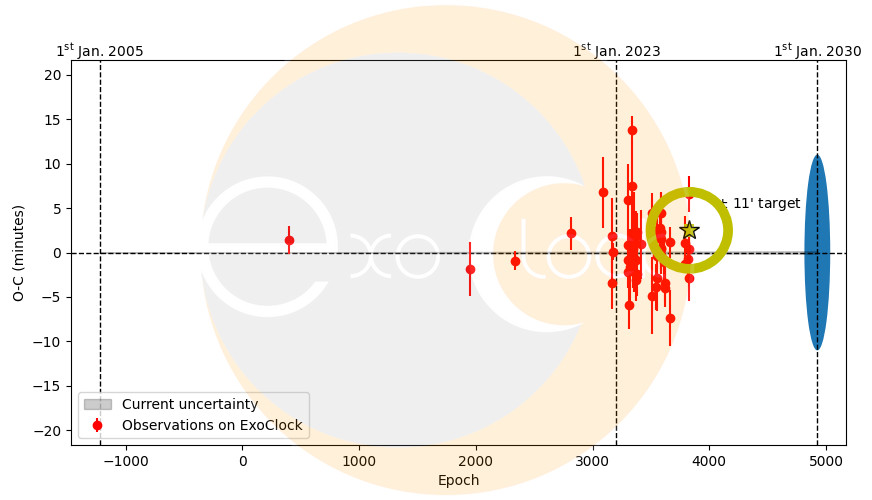

A Vicques, grâce au TBC61, nous participons également aux programmes de mesures dans le cadre du programme Exoclock dont le but est la surveillance des éphémérides des transites d’exoplanètes par le « ARIEL Ephemerides Working Group » dans le cadre de la futur mission spatiale ARIEL de l’ESA (lancement prévu en 2029).

Pour la détection, nous utilisons la méthode du transit décrite plus haut, donc nous faisons de l’analyse photométrique de l’étoile ciblée.

Publications et reportages

« Le télescope de l’Observatoire astronomique jurassien a mesuré une exoplanète pour la première fois »

Le Quotidien Jurassien, 22 juillet 2025

Les détections faites à l’Obs

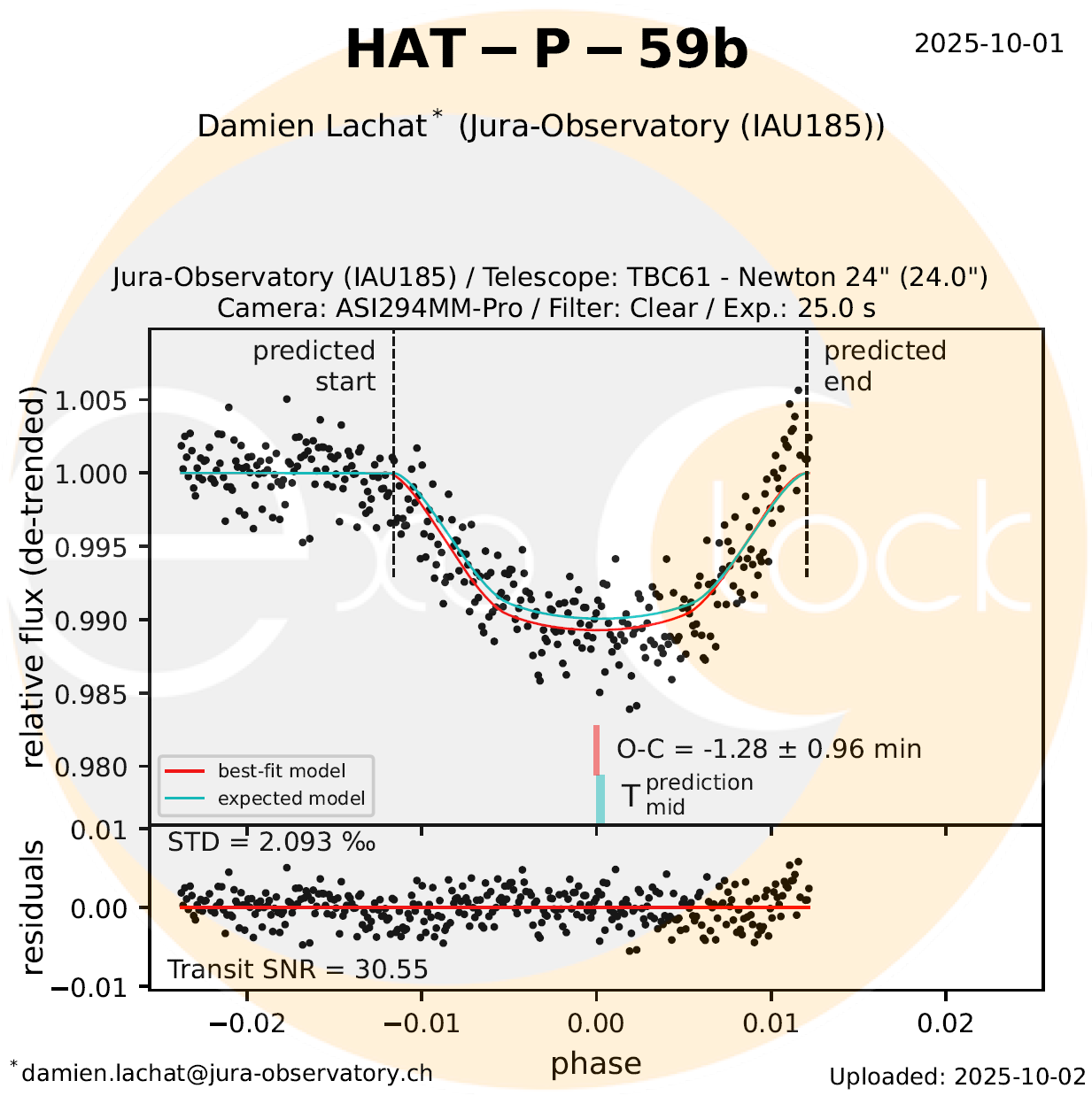

HAT-P-59b

Une géante gazeuse (type Jupiter chaud) de 1.12x le rayon de Jupiter et 1.54x sa masse. Elle orbite en 4.1 jours autour de son étoile de type G (une naine jaune, comparable à notre Soleil), mais à une distance de seulement 0.051 UA (soit 8x plus proche que ne l’est Mercure de notre Soleil). Elle se trouve à environ 872 années-lumière de la Terre dans la constellation du Dragon et a été découverte en 2020 par le HATNet Exoplanet Survey (Hungarian Automated Telescope Network).

En lien avec cette mesure

– Étoile dans catalogue Simbad : HAT-P-59

– Mesure dans la base de données de Exoclock

– Animations interactives et infos « Eyes on exoplanets » sur le site dédié de la NASA.

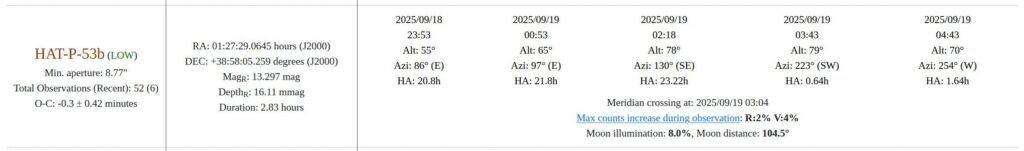

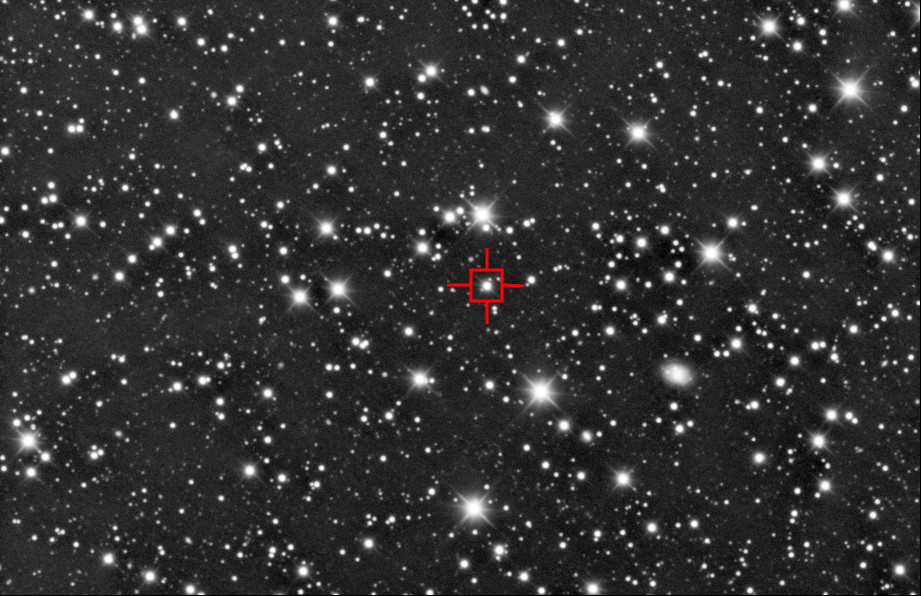

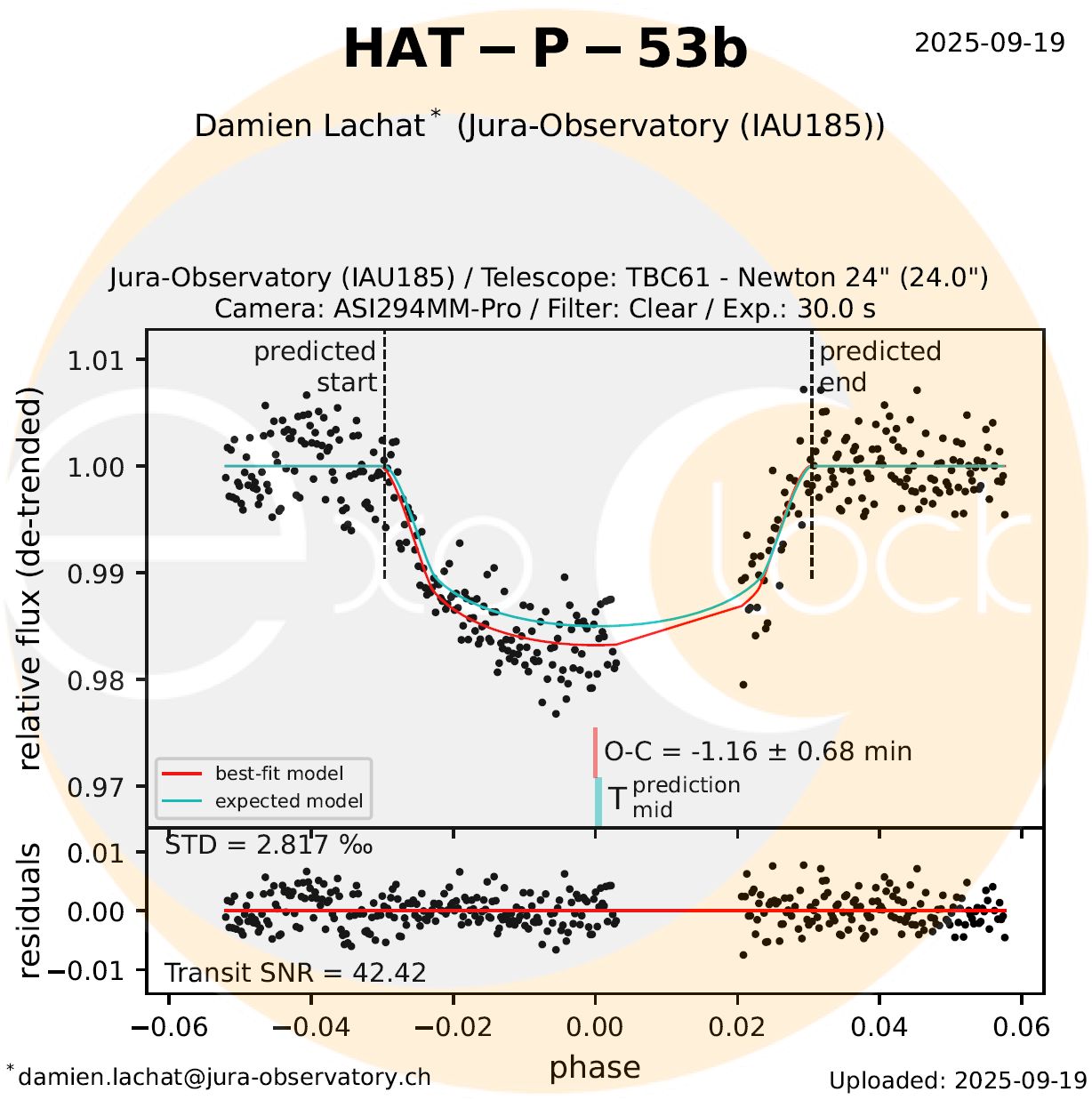

HAT-P-53b

Une géante gazeuse (type Jupiter chaud) de 1.32x le rayon de Jupiter et 1.48x sa masse. Elle orbite en 2.0 jours autour de son étoile de type G (une naine jaune, comparable à notre Soleil), mais à une distance de seulement 0.031 UA (soit 10x plus proche que ne l’est Mercure de notre Soleil). Elle se trouve à environ 2’345 années-lumière de la Terre dans la constellation d’Andromède et a été découverte en 2015 par le HATNet Exoplanet Survey (Hungarian Automated Telescope Network).

En lien avec cette mesure

– Étoile dans catalogue Simbad : HAT-P-53

– Mesure dans la base de données de Exoclock

– Animations interactives et infos « Eyes on exoplanets » sur le site dédié de la NASA.

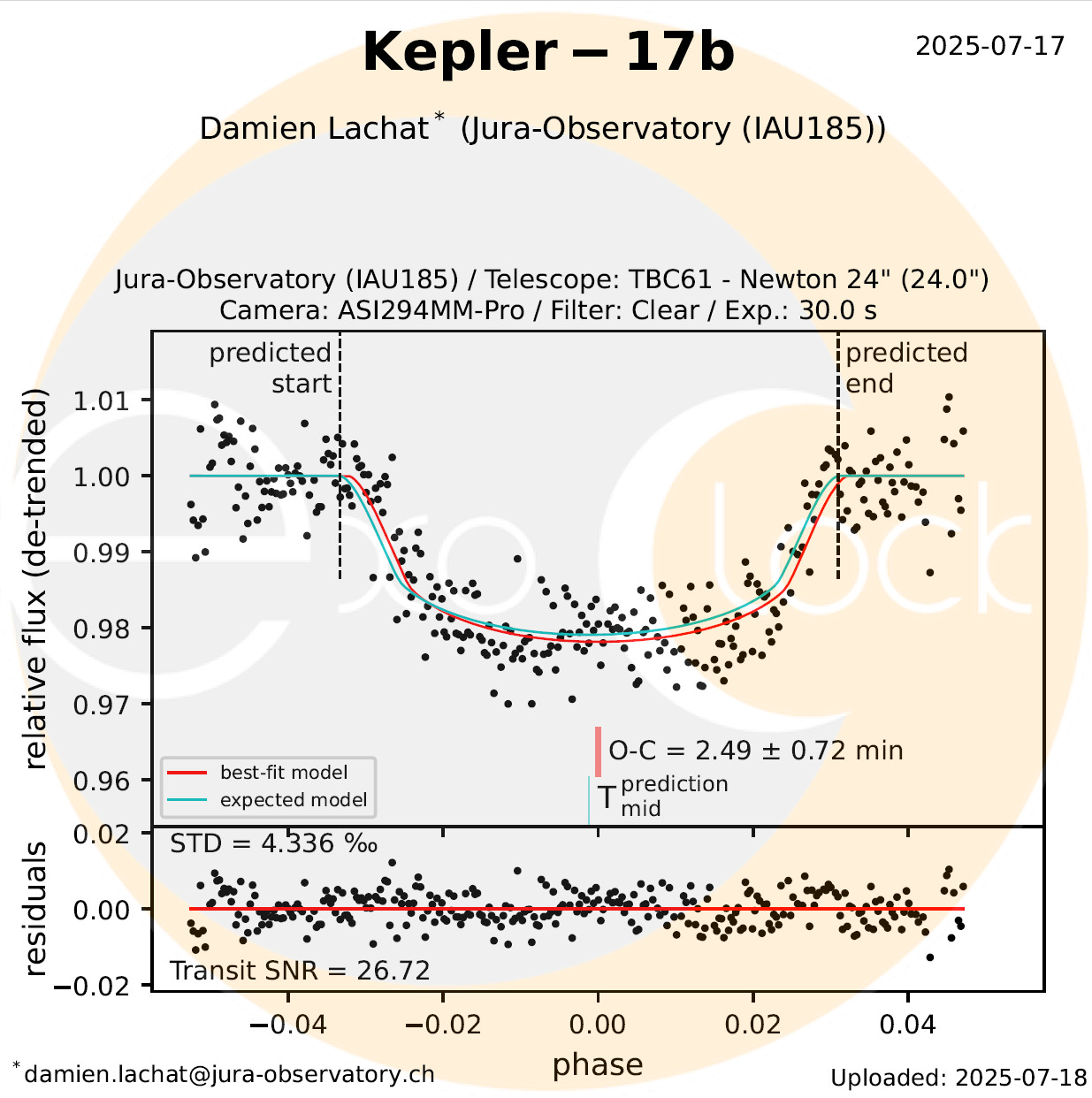

Kepler-17b

Une géante gazeuse (type Jupiter chaud) de 1.31x le rayon de Jupiter et 2.45x sa masse. Elle orbite en 1.5 jours autour de son étoile de type G (une naine jaune, comparable à notre Soleil), mais à une distance de seulement 0.026 UA (soit 15x plus proche que ne l’est Mercure de notre Soleil). Elle se trouve à environ 2’350 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne et a été découverte en 2011 par le télescope spatial Kepler.

En lien avec cette mesure

– Étoile dans catalogue Simbad : Kepler-17

– Mesure dans la base de données de Exoclock

– Animations interactives et infos « Eyes on exoplanets » sur le site dédié de la NASA.